【授業づくりのコツ】超簡単!「授業のねらい」にマッチした「学習方法」の設定方法(ワークシート付き)

こんにちは、学校働き方改革アドバイザーの小太郎です。

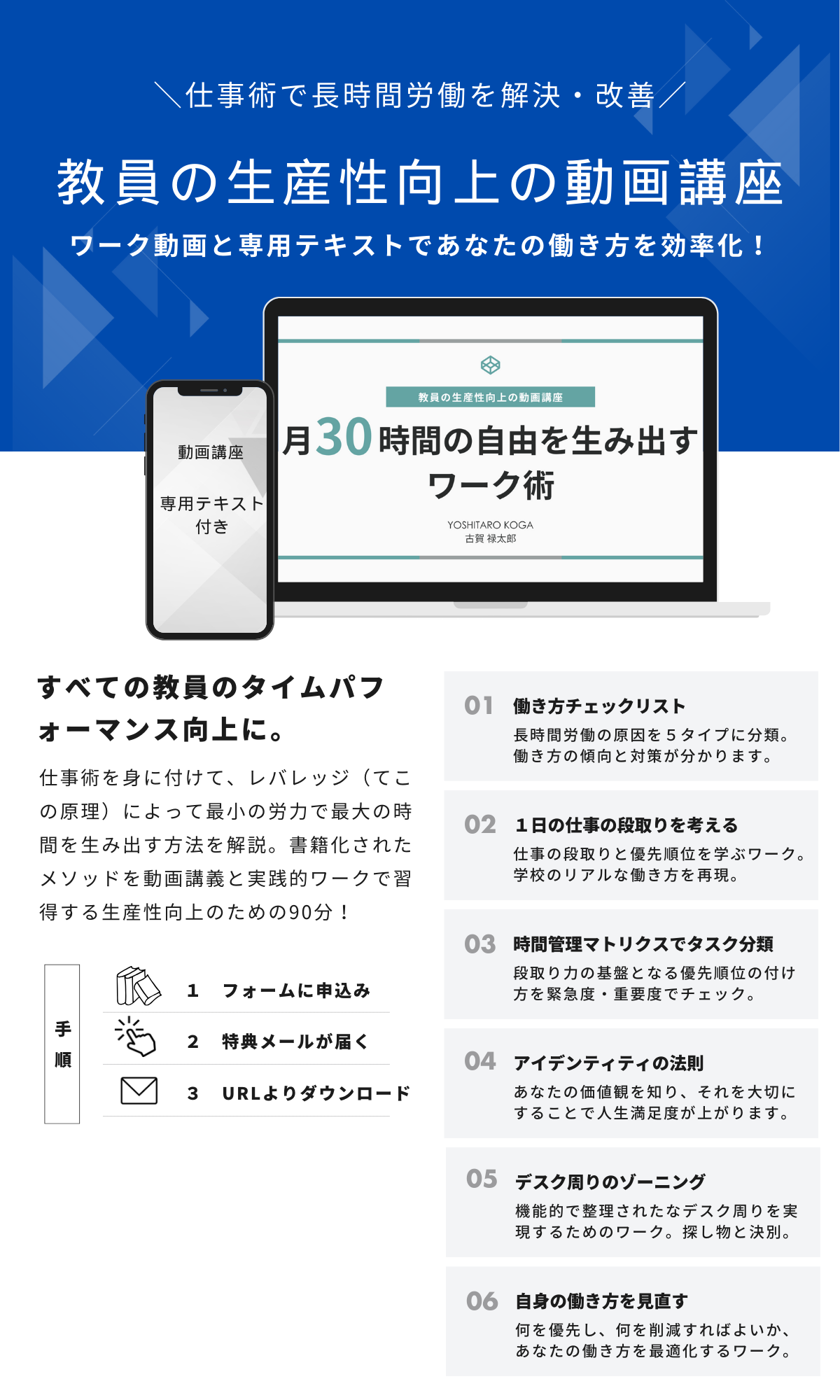

【これで差がつく!】授業づくりのコツ 意識するだけで「授業力」が劇的にアップする3つのポイントで、授業力アップのコツとして、

- 「授業のねらい(=目的・目標)」を設定し、

- 「目的」を達成するために適切な「学習方法(=手段)」を選ぶこと

を解説しました。

でも、教員になったばかりの方や若手の先生にとっては、「授業のねらい(=目的)」「学習方法(=手段)」と言われても、ピンとこないこともありますよね。

そこで今回は、実際の授業づくりの方法を紹介しながら、「授業のねらい」にマッチした「学習方法」の設定方法について解説したいと思います。

小太郎

小太郎

「目的」・「手段」とは何か?

まず、言葉の意味としては、

- 「目的」 : 成し遂げたい事柄 (端的に言えば、目指すべきゴール)

- 「手段」 : 目的を達成するための方法

となります。

具体例を挙げると、

| 目的 | 手段 |

| 学力を上げる | 予習・復習を行う |

| 健康を保つ | ジョギングをする |

| お金を稼ぐ | バイトをする |

などが、「目的」と「手段」の関係です。

「手段」によって、「目的」が達成される構図になっています。

授業における「目的」と「手段」

授業の「目的」と「手段」も基本的にはこれと同じです。

授業では、「目的」のことを「授業のねらい」といい、それを達成するための「手段」のことを「学習方法」といいます。

例えば、

| 授業のねらい(=目的) | 学習方法(=手段) |

| 表現力を育む | 授業にプレゼンを取り入れる |

という具合です。

「表現力を育む」という授業のねらい(目的)を達成するために、プレゼンという学習方法(目的)を取り入れるということです。

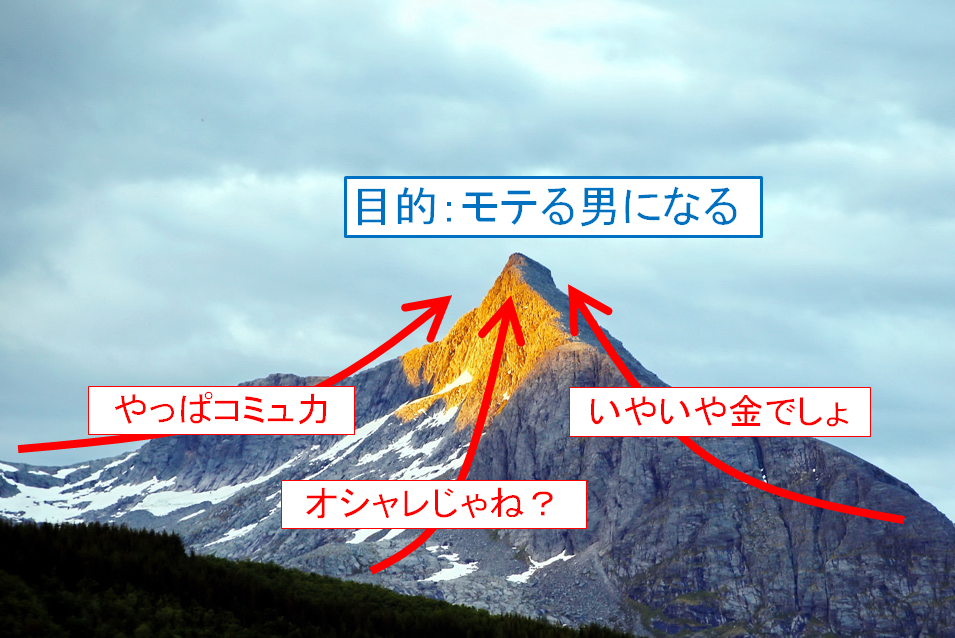

ここで注意すべきポイントは、「目的」を達成するための「手段」は一つではない、ということです。

例えば、「モテる男になる」という「目的」を達成するための「手段」は、

- コミュ力を上げる

- オシャレをする

- 経済力アップ

- 身だしなみに気を付ける

- 体を鍛える

- 優しくする

などなど、いくらでも挙げることができます。

【モテる男になるための手段のイメージ図】

やはり授業も同じで、「目的」を達成するための「手段」は一つではありません。

先ほどの例では、「プレゼンを取り入れる」ことによって、「表現力の育成」目指しましたが、

「表現力を育む」ための「手段」は、他にも、

- ポスターセッション

- 演劇の表現を学ぶ

- 文学作品を読む

なども考えられます。

要は、「手段」の中でどれが一番効果的かを考えることが、授業の質を高めることにつながるのです。

「授業のねらい(目的)」と「学習方法(手段)」を意識した授業づくり

では、実際の授業を例に「目的」と「手段」の関係を見てゆきましょう。以下の授業案は、僕が新聞から取材を受けた際に行った授業実践です。手段によって目的を達成しようとしている意図が伝わのではないかと思います。

小太郎

小太郎

- 科目 : 現代社会

- 単元名 : 世論形成と政治参加

- 生徒の課題

①意見を述べる際の根拠が乏しい

②他者の意見をなかなか受け入れられない - 授業のねらい(目的):

多様な意見を踏まえて、論拠を持って主張する力を育む - 学習方法(手段) :

「模擬選挙」をテーマにしたグループワークを行い、自分の考えを発表する

具体的な授業の流れ

この授業づくりの思考の順序としては、

(①意見を述べる際の根拠が乏しい、②他者の意見をなかなか受け入れられない)

(この単元で上記①②を改善させる方法はないかな・・?そうだ、世論といえば、多様な意見があるわけで、自分の意見を説明したり、他者の意見を聞く練習は①②の改善になるかも・・)

(ねらいは「多様な意見を踏まえて、論拠を持って主張する力を育む」にしよう)

(模擬選挙とグループワークの組み合わせれば、ねらいが達成できるかも・・)

(①根拠が乏しい→論拠を明示させる、②他者の意見を受け入れない→グループワークで他者の意見を踏まえながら結論を考える)

という流れです。

ここでは、「授業のねらい(=目的)」を

と設定していますが、

「ねらい(=目的)」が変われば「手段」も変わりますし、たとえ「ねらい(=目的)」が同じであっても、「学習方法(=手段)」は一つではありません。

他にも良い方法はあるはずです。

それを追求しつづけることこそ、「授業研究」なのです。

▼関連記事 これを知れば授業力アップ間違いなし!「授業のねらい」に便利な4つのツール▼

▼関連記事 【読むだけでわかる】授業の作り方|授業づくりの基本を4STEPで丁寧に解説▼

「目的」と「手段」の設定の順序

ここまでの話でお気づきだと思いますが、授業づくりの順序の基本は「目的」が先で「手段」が後です。「目的」を決めずに「手段」を考えるのは、行き先も決めずに走り出すようなものだからです。

ただ、そうはいっても、「こんなグループワークやってみたい」とか「こんな授業できたら面白そう」というように、先に「学習方法(=手段)」が浮かんでくることもありますよね。

「学習方法(=手段)」から先に考えて授業を作ってはいけないのでしょうか。

文科省や教育委員会は決してこんなこと言わないと思いますが、僕個人としては、「学習方法(=手段)」から授業を考えることもありだと思っています。

小太郎

小太郎

その理由は、

- こんな活動やったら面白い

- あのテーマでグループワークやったら盛り上がりそう

など、授業者としてのインスピレーションや直感はとても大事で、そこから新しい発想が生まれたり、生徒の学びが深まったりすることも多々あるからです。

実際に、チャンスを活かす人は直観力が優れていると言われます。

例えば、発想の天才の言葉として、

「心と直感に従う勇気を持ちなさい」スティーブ・ジョブズ

「直感の7割は正しい」羽生善治

などがあります。

「量質転化」と言いますが、直観力が優れている人は、たくさんの経験を積むことによって、脳が過去のデータから一瞬で検索をかけ、その場に最も適する選択をすることができるのだと思います。

だから、教育委員会がどう言おうと、授業者としての直感は大事にすべきなのです。

あ、でも、教育委員会に行ったら、手のひら返して「それはダメです」というかも知れません。笑

小太郎

小太郎

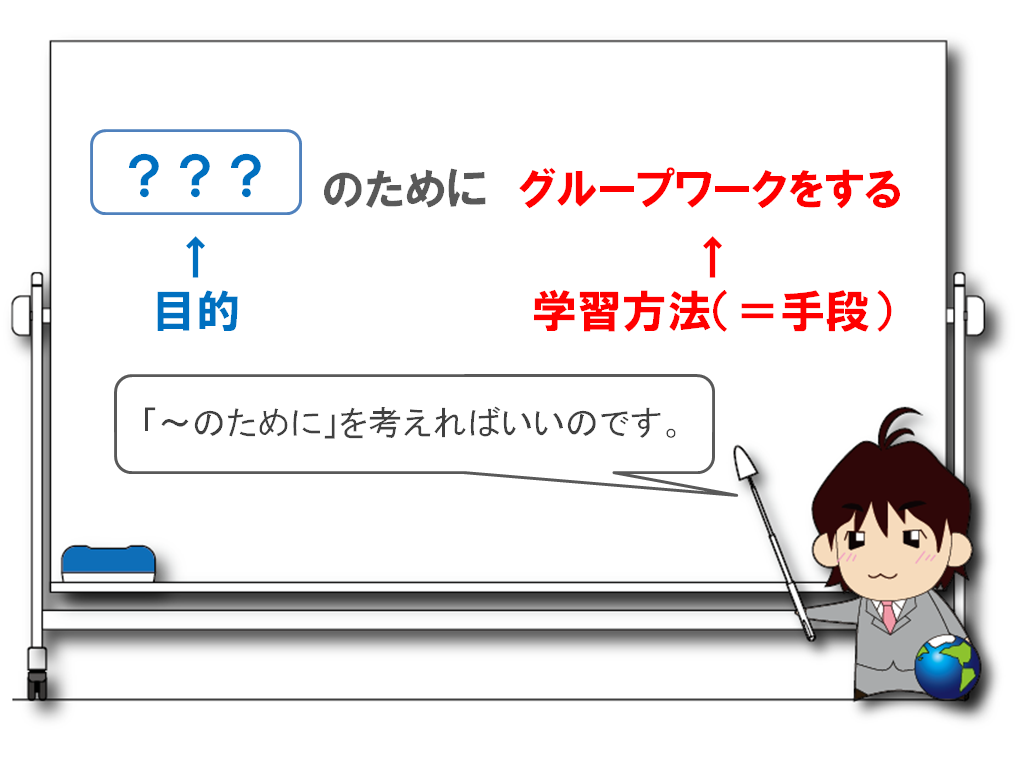

では、「授業のねらい(=目的)」よりも先に、「グループワーク」や「ディベート」といった「学習方法(=手段)」を思い付いた時には、具体的にどのように対処すればよいのでしょうか。

それは、「学習方法(=手段)」が「目的」達成の方法となるように、

逆算して「目的」を考えるのです。

「手段」→「目的」で授業を構成するのは順序が逆ではありますが、

「手段」によって「目的」が達成されるという論理が間違っていなければ、授業の整合性は保てます。

ですから、「こんなグループワークやってみたい」と、「学習方法(=手段)」が先に浮かんだら、その「学習方法(=手段)」が最適解となるような「目的」を設定しましょう。

そうすれば、「手段」によって「目的」が達成される構図ができあがります。

このように「学習方法(=手段)」から「目的(=ねらい)」を考える作業は、「このグループワークをしたら、どんな効果が見込めるだろう?」という思考を必ず辿るので、授業づくりの練習になるはずです。

小太郎

小太郎

▼関連記事 これを知れば授業力アップ間違いなし!「授業のねらい」に便利な4つのツール▼

【誰でも簡単!】超便利!授業のねらいの設定に役立つ4つのツール

▼関連記事 【20代教員必見!】読んで納得!授業づくりの基本で授業力アップ!▼

【授業力アップ!】読むだけでわかる授業の作り方|授業づくりの基本を4STEPで丁寧に解説

つまるところ、授業の質を高めるためのコツというのは、「授業のねらい(=目的)」と、それを達成するための「手段」の関係を、論理的に検討する作業に他ならないのです。

ただし、日頃から生徒の課題や身に付けさせたい力を意識して、いつでも「授業のねらい(=目的)」を設定できるようにしておくことがベストであることは忘れないでくださいね。

まとめ

今日は授業づくりのコツとして、授業の「目的」と「手段」の関係を掘り下げてみました。

- 「授業のねらい」って何?

- 「手段」と「目的」ってどういうこと?

と疑問に思っている先生は、この記事をぜひ参考にしてみてください。

- 「授業のねらい(=目的)」と「学習方法(=手段)」の整合性を検討する

- 「手段」は一つではないからこそ、授業を研究する意義がある

- 「手段」が先で「目的」が後は必ずしも間違いではない

それでは、またお会いしましょう!

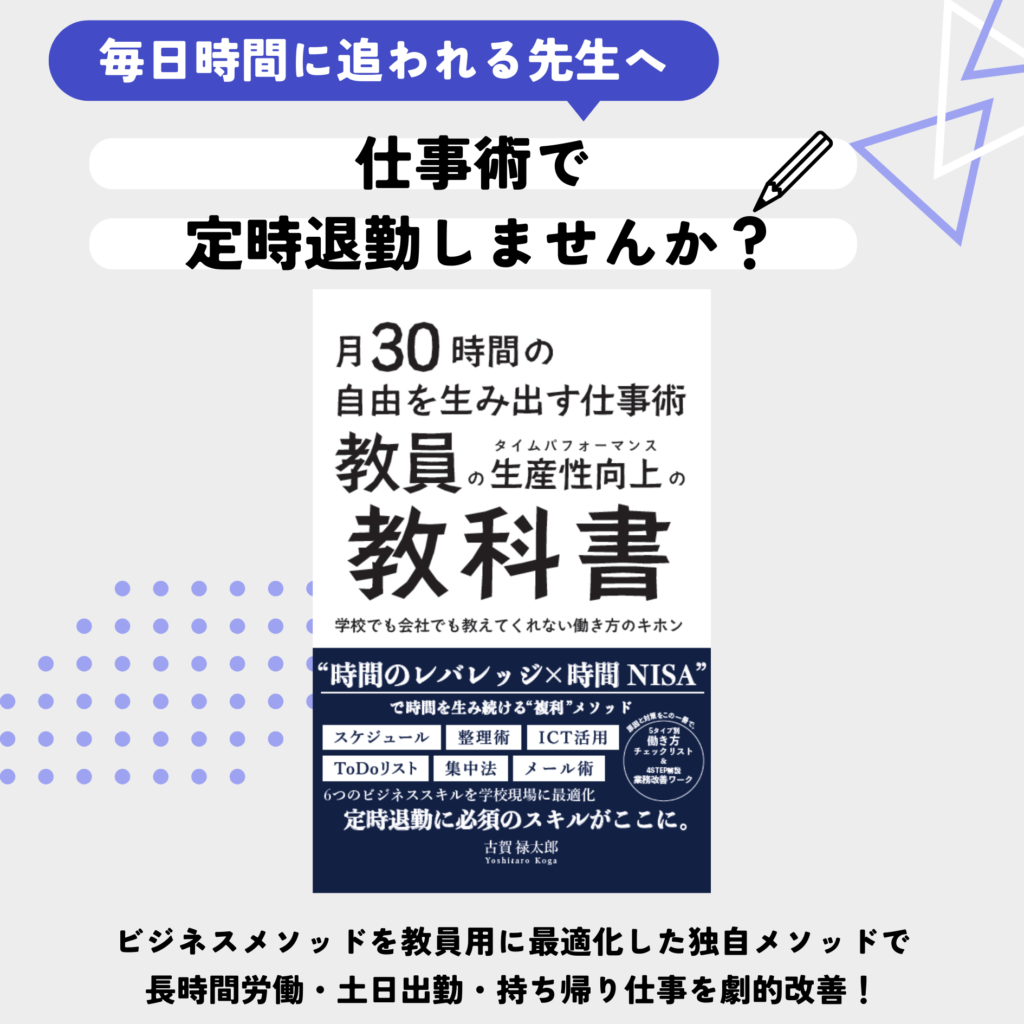

「教員の時短術」を提言する取り組みと、

僕の書籍が東京新聞(2025年9月19日付 朝刊)で紹介されました。